こんにちは、hiroです。

私は、介護職を18年間続けており、現在も特別養護老人ホームで働いています。長い介護経験から不安を抱いたことや対処方法、また新しく介護を始める方へ何か伝えることはないか?何か役に立つことはないか?と思ったことからこのブログを運営しております。

介護職として不安を抱いたことと言えば、介護職の給与です。

私も悩んだ時期がありました。しかし、給料を上げる方法がある事を知り、今は安心して介護職をしています。

今回はそのような「介護職のリアル=待遇、つまり給料」についてお伝えしていきます。

同僚が辞める理由は「給料が低いから」

つい先日、同僚からこんな相談を受けました。

「給料が低くて生活が厳しい。今月で辞めようと思うけど、手続きはどうすればいい?」

普段そんな様子を見せていなかっただけに驚きましたが、これこそ介護職の現実だと痛感しました。

介護職の給料の内訳と実情

同僚は夜勤を5回こなして、手取りはおよそ24万円。介護職としては平均的ですが、生活するには厳しい額です。

私の施設の場合、給与の内訳は以下の通りです。

- 基本給

- 処遇改善手当

- 住宅手当・家族手当

- 夜勤手当

- 残業手当

かつては残業が多く、残業代でなんとか収入を補えていました。しかし職員が増えて残業も夜勤も減り、結果的に給与が激減。これが退職の大きな理由になりました。

介護職と一般企業の年収差

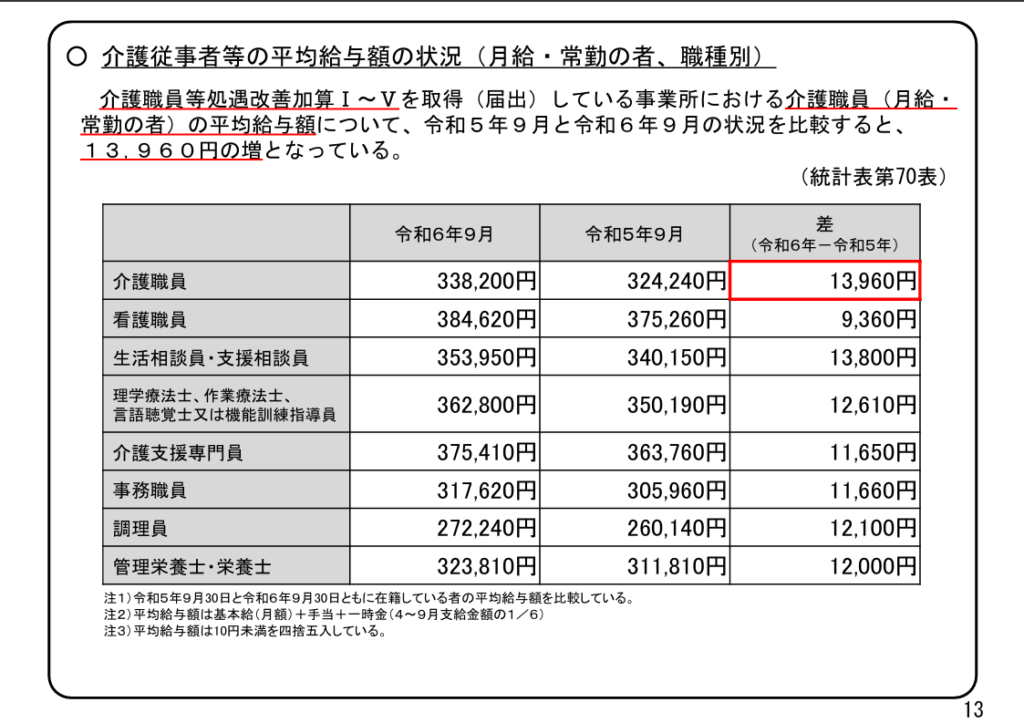

厚生労働省の「介護従事者処遇状況等調査」では、介護職の給与は少しずつ上がっています。昨年度より月1万円ほど増加しました。

【厚生労働省ホームページ「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」から抜粋】

一方で、国税庁の統計によると2024年の民間給与所得者の平均年収は 478万円。

介護職と比べると 100万円以上の差 があります。

「介護職は低賃金」「将来が不安」という声が絶えないのも当然です。

有料老人ホームと特養、どちらが高い?

私自身、有料老人ホームで働いた経験もあります。給与は特養より高めでしたが、その分「お客様」としての要望に応えるプレッシャーも強く、職員への要求も厳しかった印象があります。

待遇が良い分、責任や精神的負担も大きい。どちらが良いかは一概には言えません。

給料を増やすための選択肢

介護職で収入を増やす方法はいくつかあります。

- 資格取得

- 昇進・昇格

- 有料老人ホームなど営利企業で働く

- ダブルワーク

ただし資格試験は年1回で勉強時間も必要、昇進すれば責任が増して心身の負担も大きくなります。

介護職の賃金は上がってきているのは事実ですが、一般的にみると低い水準のままです。

何故なら、収入の大部分を介護保険に頼っている為、上限が限られているからです。追い打ちをかけるように、昨今、物価上昇のスピードが速く、給与が上がっても余裕を感じられないというのが現実です。

そこで私が勧めたいのが 副業 です。

副業で広がる可能性

私はこれまで以下の副業を経験してきました。

- メルカリ出品 → 営業力・値付けの感覚

- 動画編集 → 企画力・編集スキル

- チラシ作成 → デザイン・配色の知識

- プログラミング → AIやデジタル活用の理解

意外な場面で役立つこともあり、施設イベントのチラシを作った際には「プロみたい」と職員や家族から褒められました。

副業のメリットは、収入だけでなく 自分のスキルが成長すること。それが本業に活きたり、転職の武器になったりします。

まとめ|「給料が低いから辞めたい」にどう向き合うか

介護職の給与水準が低い現実はすぐには変わりません。

私の同僚は派遣に戻る決断をしましたが、同じ悩みにぶつかる可能性もあります。

だからこそ、これからは 「どうやって自分の武器を増やすか」 が大切です。

会社に頼るだけでなく、副業やスキル習得で収入の柱を増やすことが、将来の安心につながります。

あなたはこの現実を、どう乗り越えますか?

〇関連記事

✔【お金の話】今さら聞けない介護のお金にまつわる話を解説~介護職の給与アップ方法は?平均給与は?介護サービスの定価は?~

✔介護の求人状況を解説。~自分にあった働き方の見つけ方~

✔介護の処遇改善手当、知ってる?「交付」から「加算」へ変わった本当の理由定期購読はこちら

〇介護情報誌『おはよう21』

~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~

- バックナンバーのデジタル版が見放題

- 最新号が毎月届くので買い忘れなし

- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる

コメント