介護情報基盤の導入支援「助成金」申請スタート(10/17〜来年3/13予定)

- なにが起きた:厚労省が「介護情報基盤」導入を後押しする助成金の申請受付を開始。カードリーダー購入費や接続サポート費が対象。上限は訪問・通所・短期入所6.4万円、入所系5.5万円、その他4.2万円。申請は「介護情報基盤ポータル」から。介護ニュースJoint+2kaigo-kiban-portal.jp+2

- なぜ大事:来年以降、資格確認や計画データ連携が“当たり前”になる下準備。現場の「まだ紙」の言い訳が効きにくくなる。

- 現場Tips:まずカードリーダーの型番と数量を棚卸し、ポータルでユーザー登録→必要書類を先に固めてから申請。

≪解説≫

まず、『介護情報基盤ポータル』を知らない人は多いのではないでしょうか?一言でいえば介護DXの玄関口です。介護事業所のICT化がなかなか進まない中、国がじわじわとオンラインでのデータ管理ができるように、進めている事業です。介護事業所・医療機関・自治体向けに、介護情報基盤を使うための手続きや資料、助成金申請をまとめた公式サイトです。運営は国保中央会。厚労省の周知でもここを入口にしろって明言されています。健康保険証の代わりに病院で、マイナンバーカードが使用されてきたと同じで、介護業界でもデータの管理がPCに手打ちからカードリーダーを使用し、一括入力ができるようになっていくそうだ。本格運用は2026年4月となっている為、今から事業所登録から始めていく事が良いかもしれない。今はまだ、任意になっているが、マイナンバーカードの運用のように、必須の形に移行していくと考えられます。

詳しくはこちら👉介護情報基盤ポータル

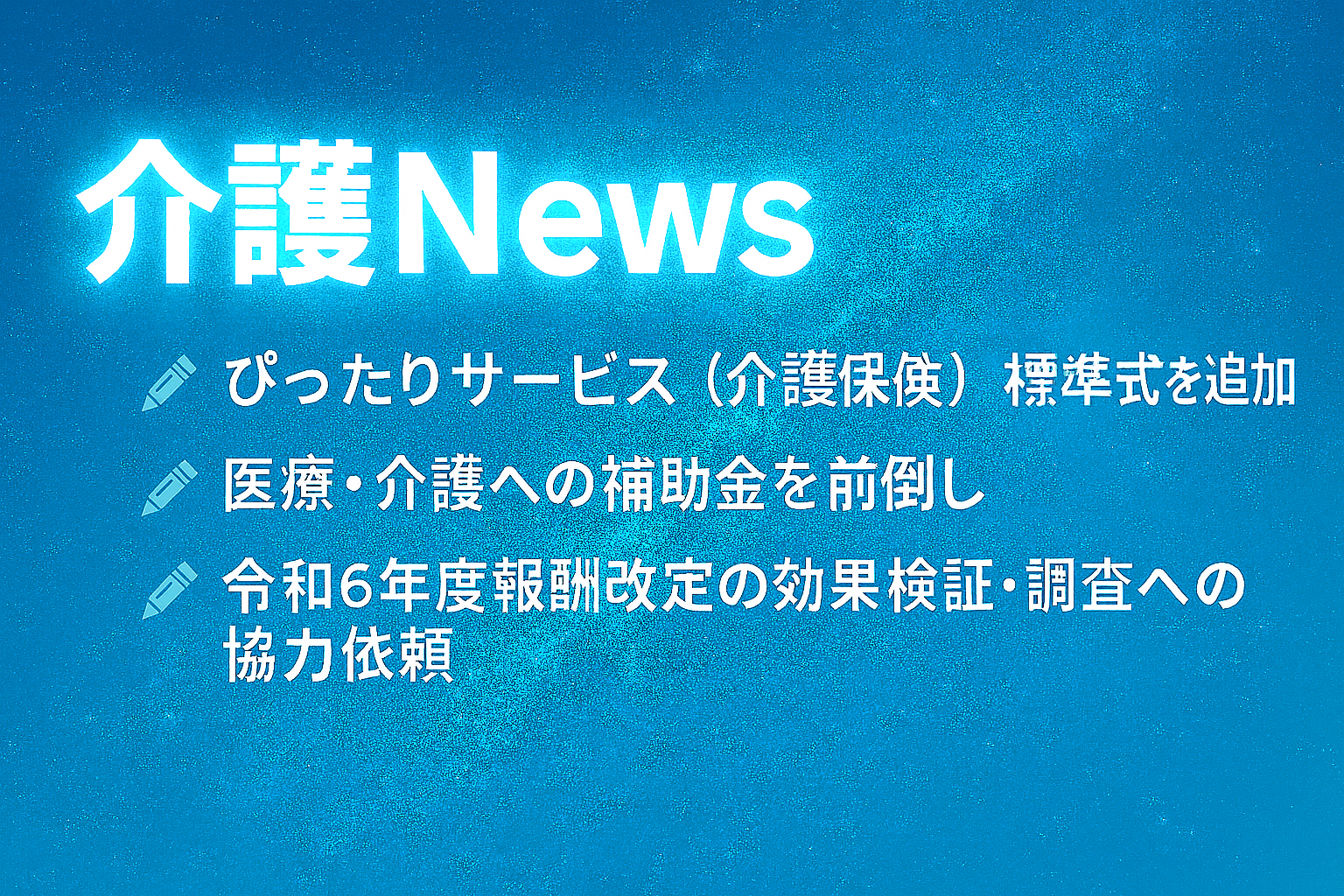

令和6年度報酬改定の効果検証・調査への協力依頼(10/22)

- なにが起きた:令和6年度報酬改定の効果検証・調査(令和7年度調査)への協力依頼。調査票やスケジュール周知がメイン。ウェブアーカイブマネージャー+1

- なぜ大事:来期以降の改定論点に“現場データ”が直撃する。回答サボると、自分に不利な設計が静かに決まるやつ。

- 現場Tips:管理者が担当と締切を即アサイン。昨年度の回答データ/台帳を流用して回答負荷を下げる。

≪解説≫

2027年に介護報酬の改定が控えている。物事を決めるには、前回の決定がどう影響していたか?改善点は何か?などフィードバックが必須となる。前回の報酬改定で、経営難になった事業所もあると聞いた。しかし、LIFEを始めとする加算の設置により、質の高いケアを提供しようと努力している事業所にはしっかり報酬がもらえる仕組みが出来つつある。介護業界は、人手不足が常態化していて、良いケアを提供するまで手が回らない所もある。しかし、人は変化が怖い生き物であるため、現状維持をしようとする傾向にある。介護施設が増えてきた今、少ない人員でも試行錯誤して、成長しようという施設があるのは確かで、だんだんと施設が淘汰されていくフェーズになってきたと感じる。

人材確保「地域プラットフォーム」制度化へ(10/20の専門委員会資料)

- なにが起きた:都道府県を設置主体に、人材マッチングや定着支援を担う「地域プラットフォーム」を制度化する方針が議論。事務局は福祉人材センター案。実装には財源と人員を伴う設計が必要という指摘。

- なぜ大事:採用難が常態のなか、自治体横断の仕組みがやっと動く。形だけで終わらせない設計が鍵。

- 現場Tips:地域プラットフォームが立つ前に、自事業所の離職理由と育成プロセスを言語化しておくと、連携で主導権を握れる。

≪解説≫

厚労省の説明資料には、ハローワーク×福祉人材センター×養成校×事業者などを束ねる“地域の人材ハブ”構想が明記されてる。マッチング、定着支援、情報共有、研修までを都道府県単位で常設連携にする話。今後、介護業界では、介護職員がますます必要になってくる。確実に介護職人員数を増やす為に、各機関が連携して、人員確保に乗り出した。以下、厚生労働省より引用。

以下、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめについて」より引用

単に関係者が集まって形式的な情報交換・意見交換を行うだけでなく、人材確保等の共通の社会課題に対し、都道府県単位又は都道府県単位より狭い圏域で、「人材確保・定着」「職場環境の改善、生産性向上・経営支援」「介護のイメージ改善・理解促進」などの地域ごとの個別の課題に応じたプロジェクトを創設し、現場の職員を含めた地域の意欲のある関係者が集い・実行することが期待される。その際、プロジェクトの内容に応じて、市町村などの行政機関、実践的な取組を検、ハローワーク性向上総合相談センター、福祉人材センター、介護労働安定センター、介護生産、保育士・保育所支援センターなどの公的機関も参画することで、例えば、面接会の開催、業務の切り出しの支援や介護助手の導入の推進、テクノロジーの導入・伴走支援、小中学校・高校への出前講座や小中学校・高校からの福祉現場の訪問の実施など、地域のニーズに応じた多様な取組・支援を生み出すことにもつながると考えられる。

「ぴったりサービス(介護保険)」標準様式を追加(10/17発出:Vol.1427)

- なにが起きた:オンライン申請の標準様式が拡充。事務の電子化がまた一歩前進。

- なぜ大事:窓口依存の申請が減るほど、ケアマネと事業所の待ち時間ロスが減る。

- 現場Tips:自治体の採用状況を確認し、書類テンプレの最新版に差し替え。利用者説明用に「オンライン申請の流れ」1枚リーフを自作。

≪解説≫

ぴったりサービスの説明の前にマイナポータルの説明が必要ですね。

マイナポータルとは、個人向け行政サービスのオンライン窓口です。マイナンバーカードを使って、ご自身の情報の確認や、国や自治体の様々な行政手続などができます。

➡マイナポータルについて。

マイナポータルの中にある“手続き検索&オンライン申請”窓口が「ぴったりサービス」です。住民側は役所に行かず申請できて、事業所側は案内と代行がラクになる。介護分野も対応を拡大中。 - ぴったりサービスは、国のマイナポータル上で、各自治体の手続きを検索して、そのまま電子申請までいける仕組み。子育てだけじゃなく、介護や引越し系もここに集約される方向。要介護・要支援認定の申請などが、対応自治体ならオンラインで可能。申請ページは制度説明と対象要件が整理されている。本人はもちろん、代理人(ケアマネ等の代行申請)も可と明記している自治体がある。現場で地味に助かるやつ。

この記事を簡単に要約すると、厚労省が「介護保険 最新情報 Vol.1427」で、ぴったりサービス上の標準様式をさらに4つ追加したという事。以下の4つをオンラインでできるようになります。

追加されたのは、

①資格取得・異動・喪失、

②住所地特例の適用・異動・喪失、

③被保険者証の交付申請、

④支払い方法変更・一時差止の終了申請。

9月30日から利用可。

つまり、紙で提出してきた手続きが、オンラインでも通りやすくなってきたという事。

記事はこちら➡厚生労働省+1

首相が「医療・介護への補助金を前倒し」方針を表明(10/21会見)

- なにが起きた:物価高対策として、報酬改定を待たずに経営・処遇改善につながる補助金を措置する方針。業界メディア各社が報道。

- なぜ大事:来年の制度改正を待てないコスト圧に対し、短期の資金繋ぎが入る可能性。実施要項が出た瞬間に“申請速度”勝負。

- 現場Tips:直近3か月の損益と賃上げ案をざっくり試算しておくと、公募が出た瞬間に叩き込める。

≪解説≫

10/21 夜の就任会見で高市首相が、物価高対策として診療・介護報酬の次回改定を待たずに、医療機関・介護施設の**経営改善と従事者の処遇改善につながる補助金を“前倒しで措置する”**方針を明言。業界メディアが一斉に報道。そして、翌22日、上野厚労相が会見で「この分野を補正予算に盛り込む方向で具体策を検討」とフォロー。対象や設計は詰め中。

- 確定していること

- 「報酬改定を待たずに前倒しで補助金」方針。対象は病院に限らず、介護施設等も視野。厚労相会見で補正予算に言及。介護ニュースJoint

- 未確定なこと(つまり、ここが勝負所)

- いつ申請開始か、事業メニューの中身(賃上げ条件、エネルギー費、物品購入、研修等の可否)、補助率・上限、遡及の有無、対象範囲(訪問系・通所系の扱い)。ここは正式な実施要項待ち。介護ニュースJoint

現場として今日からできる事

補助金など申請する際には、必ず書類提出が必須である。書類なしで降りる補助金は、貸付であったり、返還義務が必要であったりする。その為、今回は書類提出が必要となるのではないか?受付が始まった際、慌てないように今から書類の準備をお勧めします。

・直近3か月の試算表と見込み

売上・人件費・電力/燃料費・給食材料費の増減を項目別に一覧化。申請時の「物価高の影響」説明に使い回せる。首相・厚労相が“経営改善・処遇改善”と明言しているので、根拠資料が早いほど有利。

・賃上げシナリオを2本用意

例:ベースアップA案(+3%)/B案(+5%)。対象職種・人数・総額・実施時期をメモ。前倒し補助は賃上げ条件が付く可能性が高い。

・設備・消耗品の“値上がりリスト”

電力・ガス・給食・衛生材料の請求書コピーを月次で確保。物価高対策系は証憑が命。

👉中小企業新事業進出補助金 補助事業の手引き

★『おはよう21』は1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです。

・継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる『おはよう21』

・バックナンバーのデジタル版が見放題

・最新号が毎月届くので買い忘れなし

➡公式サイトはこちら

★noteを始めました!

【お知らせ】noteを始めます。

コメント