前回の振り返り

こんにちは、hiroです。

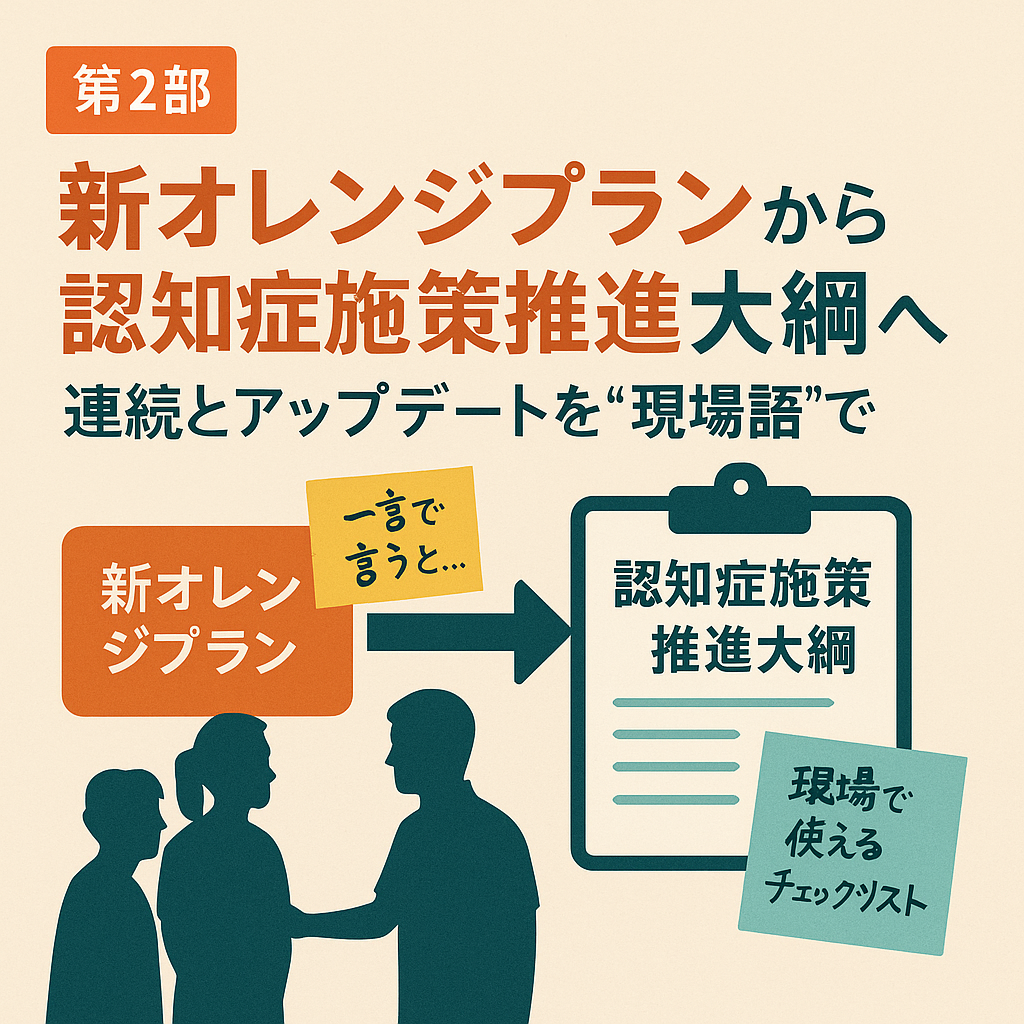

今回は『変わりゆく認知症ケア』シリーズの第2部になります。

①痴呆→オレンジ | ②新オレンジ→大綱 | ③基本法とこれから

前回は、昔は認知症の方の尊厳が守られず、『痴呆』という差別的な呼び方をされていて、その後、『認知症』という呼び名へ変更となった。そして、認知症でも普通に暮らせる地域を目指し、国が動き始めたという話をしました。

今回は、2000年に始まった、介護保険給付だけでは、社会保障費が増える一方で、財政を圧迫し、永続性に問題が出てきた。そこで、要介護状態にならないように『予防』の取り組みを始めた。そして、予防一辺倒から『共生』という概念を取り入れていく話をしていきます。

年表スナップ(2013→2015→2019→2024)

- 2013年:オレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)

- 2015年:新オレンジプラン(新オレンジプラン)

- 2019年:認知症施策推進大綱(政府横断の大綱に)

- 2024年:認知症基本法施行(第3部で解説)

新オレンジプラン(2015)の骨子を“現場で”

2014年

『認知症サミット日本後継イベント』にて内閣総理大臣が、『厚生労働省だけでなく、政府一丸となって取り組むもの』と発表し、内閣官房、内閣府、警察庁を含む、関係府省庁の共同により、『認知症施策推進総合戦略』が策定されました。

2018年

認知症施策推進関係閣僚会議

関係各機関が一体となって総合的に対策する事を目的として設置された

2019年

認知症施策推進大綱設立

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら『共生』と『予防』を車の両輪として施策を推進していく。

共生とは認知症の人が、尊厳や希望をもって認知症とともに生きる、または認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという意味です。

目的

本人・家族の生活を支えるため、医療と介護、地域の関係者が切れ目なく連携する土台づくり。

7つの柱

- 普及啓発:偏見の低減、正しい理解の広がり

- 医療・介護の連携:早期診断、地域連携パス、在宅支援

- 地域づくり:認知症カフェ、見守り、移動・買い物支援

- 家族支援:介護負担の軽減、相談体制、レスパイト

- 若年性認知症:就労配慮、相談窓口の整備

- 人材育成:認知症対応力の底上げ、研修の普及

- 研究・予防:早期発見、予防、根拠づくり

成果と課題

- 成果:認知症カフェの普及、連携の型(地域包括中心)の浸透

- 課題:自治体間のばらつき、KPIが弱く進捗管理が難しい領域が残存

認知症施策推進大綱(2019)のポイント

普及啓発・本人発信支援

狙い:「偏見を減らす」「相談導線を周知」「本人の声を前面に」

具体的な行動

・本人・家族のピア活動支援。本人が語る場や発信の仕組みを整える。

・現場KPIの例: 地域の受講率、相談窓口の認知度、本人発信イベントの開催数。

予防

「予防=病気が消える」ではない。正しくは「発症を遅らせる」「進行を緩やかに」という意味合い。通いの場など生活側の予防を政府一体で推進し、結果として“70代の発症を10年で1歳遅らせる”を目指すと明記(あくまで、結果として、のトーン)

具体的:エビデンス収集と普及(予防を煽りビジネスにしないための最低限のガードレール)

医療・ケア・介護サービス・介護者支援

連携の徹底と「家族もケア対象」の再確認。

具体的な行動

・退院支援・在宅継続のための医療介護連携の「見える化」

・現場KPIの例: 初回相談から受診までの中央値、同伴受診率、介護者教室の実施回数

※KPIは Key Performance Indicator(重要業績評価指標)。

ひと言で言えば、「やるべきことが進んでいるかを数字で測る物差し」。気合いや根性じゃなく、定義した数値で判断するための道具。

認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援。社会参加支援

ここが2019大綱の色。介護の外側、街の設計に本気で手を加えていく。社会参加の拡大。「通いの場」「ボランティア」「就労的活動」等で役割を持てる場を増やす

現場KPIの例: 交通・金融・小売の受講率、若年性の就労継続件数、“通いの場”参加率。はい、また数字。

研究開発・産業・国際展開

研究だけで終わらせず、産業と国際連携まで抱き合わせ。

具体的な行動:

・目線は国内完結ではなく、アジア含む国際枠組みでの知見共有。

・予防・診断・治療・リハ・ケアモデルの研究開発と実装推進。

・産業振興(介護テック等)と標準化、国際的な協力・情報発信。

「新オレンジプランから何が増えたのか」を一行で言うなら、「バリアフリー+産業・国際」が追加され、省庁横断の骨が太くなった。

連続と拡張

新オレンジの方向性は継続。ただし政府横断での大綱とし、介護領域に閉じず雇用・教育・まちづくりまで対象を広げた。

KPIと進捗管理

数値目標や年次点検を重視。自治体計画や事業所運用に**KPI(測る指標)**を入れ、PDCAが回るように設計。

当事者・家族の参画

方針づくりや計画づくりに本人・家族の声を組み込み、現場での意思決定支援も強化の方向。

普及啓発の恒常運用

9月21日:認知症の日/9月:認知症月間を据え、官民連動の啓発を年間運用に落としやすく。

一言メモ:大綱は“やること”を“回す仕組み”へと押し上げた。

差分早見表(保存版)

| 項目 | 新オレンジプラン(2015) | 認知症施策推進大綱(2019) | 変化ポイント |

|---|---|---|---|

| 位置付け | 政府計画(主に介護領域) | 政府横断の大綱 | 省庁横断で推進力を強化 |

| 当事者参画 | 推奨 | 計画プロセスに組み込み | 参画の実装が前提化 |

| 指標/KPI | 限定的 | KPIと年次点検を重視 | 進捗管理が実務化 |

| 普及啓発 | 取り組み拡大 | 年間行事化(認知症月間) | 広報・予算が組みやすい |

| 若年性認知症 | 個別支援 | 就労・雇用と接続 | 働く権利の明確化 |

現場に落とす“3つの実装”

本人参画の様式化

- 面談票に**「本人の言葉」独立欄**を設ける

- 選択肢提示→理解支援→同意の3段階をチェックリスト化

連携の可視化

- 包括・医療・就労支援の導線マップを作る

- 連絡先一覧と**返答SLA(目安)**を共有

非薬物療法の標準運用

- 週次メニュー(音楽・運動・回想など)を個別歴で調整

- 介入前後の行動頻度・時間帯・強度を簡易記録し次回処方へ

一言メモ:様式・導線・週次メニュー。この3点の“定型化”が省エネで効く。

KPIのヒント(例)

- 本人参画面談率(初回・更新時):○%

- 家族会・本人会への紹介率:○%/月

- BPSD対応の非薬物介入比率:○%

- 相談→主介護者支援着手までのリードタイム:○日

- 環境改善の是正率(サイン・動線・音・光):○%

誤解しやすいポイント(Q&A)

Q. 大綱で新しい介護給付は増える?

A. 直接は増えない。大綱は方針と進捗管理を強める枠組み。

Q. 自治体は何をすればいい?

A. 年度目標を持つ地域計画と、当事者参画の場の設計。進捗の見える化を年次で。

Q. 事業所がまずやることは?

A. 本人参画の様式化、連携導線マップ、非薬物メニューの週次運用。

まとめ

施策推進大綱はKPIと参画で“回す仕組み”へ。第3部の認知症基本法で土台は法制化された。

第3部へ続く、、、

参考・公的情報(概要)

- 法律本文(e-Gov)

- 厚生労働省「認知症基本法」概要資料

- 認知症施策推進本部・関係者会議(内閣官房)

- 認知症の日(9/21)・認知症月間(9月)に関する広報

- 新オレンジプラン 概要資料

- 認知症施策推進大綱(2019)

〇参考書籍:

★『おはよう21』2025年5月号「深刻化する人材不足と求められるケアの質 これからどうなる?介護保険制度」

★『おはよう21』2024年7月号「これだけは押さえたい 認知症の医療・ケア・制度・重要ワード80」

★定期購読はコチラ

〇関連記事

✔認知症について解説しています。 | 介護しよ.net

✔【前編】介護保険制度の改正の歴史 ~創設から予防・地域支援2000→2015~ | 介護しよ.net

✔【認知症ケア】名前が変わるとケアが変わる。認知症という言葉の誕生 | 介護しよ.net

〇介護情報誌『おはよう21』~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~

- バックナンバーのデジタル版が見放題

- 最新号が毎月届くので買い忘れなし

- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる

〇 noteを始めました。

こちらでは介護に留まらず、私が普段思う事や、趣味など自由な内容を記事にしていきますので、

こちらから!👉hiro|note

コメント