こんにちは、hiroです。

「最近、ケアマネ不足ってよく聞くけど本当なの?」

同じ法人の職員たちがしばしば口にするこの言葉。私自身は周りを見渡しても、そこまで強い不足感を覚えたことはありません。

しかし一方で、周りからは「回らない」「人が欲しい」という声もよく聞きます。この違いは単なる主観の問題ではなく、地域ごとの高齢者人口の増加率、法人の人員配置、ケアマネ試験の合格率の変動など、複数の要因が絡み合った結果として生じているのです。

ケアマネ不足を感じるかどうかは現場によって違う

全国的には「ケアマネ不足」が叫ばれていますが、現場での実感は一様ではないと考えています。私の勤務先では担当件数が適正範囲に収まっており、業務の質も維持できているため、大きな不足感はありません。

ただし、同じ法人内の別事業所では事情が異なります。地方の事業所では高齢化による利用者の増加や、経験豊富なケアマネの退職による人員減少が目立ち、1人あたりの件数が急増しているケースもあります。

不足を実感する現場の声

「新規の利用相談が重なり、夜遅くまで計画書作成に追われた」という同僚の言葉は、不足のリアルな現状を物語っています。

ケアマネ需要が高まる背景

少子高齢化の進行により、ケアマネの需要は増加傾向にあります。65歳以上の要介護認定率は約18.9%に達し、85歳以上では実に57.7%という高い割合を示しています。これは2人に1人以上が要介護認定を受けている計算です。

この結果、ケアマネジャーの業務量は年々増加しています。さらに、ケアマネ自身の平均年齢も上がっており、退職や離職による人材流出も課題です。

ケアマネ試験合格率の変動とその意味

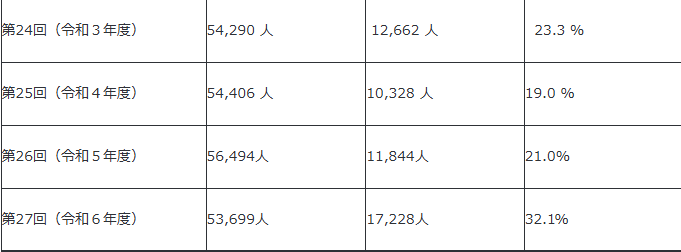

ケアマネ試験の合格率は、2017年度の21.5%から2024年度には32.1%まで上昇しました。

介護支援専門員実務研修受講試験合格率の推移

(厚生労働省のデータより一部抜粋)

試験が易しくなったわけではない

合格率の上昇は単なる難易度の低下ではなく、国による人材確保の意図や、他職種からの挑戦者増加など複数の要因が影響しています。

地域差と法人差が生む「不足感」の温度差

都市部と地方では、ケアマネ不足の実感に大きな差があります。都市部では求人は多いものの応募者が少なく、採用難が続いています。反対に地方では高齢化の進行が著しく、ケアマネの引退や離職が重なり、慢性的な人材不足に直面しています。

法人規模の違いも影響します。大規模法人では人員調整がしやすい一方、小規模法人では退職者が出ると即不足につながりやすいのです。

不足を補うための制度や取り組み

国や自治体も、ケアマネ不足を補うための施策を打ち出しています。新人ケアマネへの研修強化やICT化の推進、記録システム導入支援などが進んでいます。

ICT化と多職種連携の広がり

タブレットやクラウドシステムを活用した記録の効率化、看護師や生活相談員との協働が進み、ケアマネの業務負担を減らす工夫が広がっています。

これからの展望:不足は「チャンス」にもなる

ケアマネ不足は深刻な課題である一方で、これからケアマネを目指す人にとっては「需要が高い」という大きなチャンスでもあります。

今後はAIやICTの導入、外国人材の活用、多職種との連携強化が進み、ケアマネの役割そのものが変化していく可能性があります。

まとめ

ケアマネ不足は、単純に「足りている/足りていない」と言える問題ではありません。地域や法人の状況、制度背景、試験合格率の変動、人口動態の変化が複雑に絡み合って形作られています。

現場の声を丁寧に拾いながら制度を理解することは、人材確保や配置改善を考える上で重要です。そして、これからケアマネを目指す方にとっては、「不足=需要がある」という見方こそがキャリアを築くヒントになるでしょう。

コメント